朝パン食の娘がご飯にしたら便秘が治って、和食の良さを再確認した管理栄養士のきぶんやママです。

昔の和食は今の和食よりも健康食だったというイメージがある人が多いのではないでしょうか。今の和食は洋風化していて、健康的ではないと言う人も多くいますね。

「昭和30年代(1955年頃)の食事は、理想的な食事だった」「いやいや、昭和50年代(1975年頃)が一番だ」とか、いろいろ言われています。タンパク質・脂質・糖質のバランスが現代よりも理想的だったというのが理由です。

ところが、昭和30年代の食事、昭和50年代の食事がどういうものだったかというのは、案外知られていません。また、具体的に栄養系の大学を出た私も教えられませんでした。

そこで、昭和30年代の食事がどんな食事だったのか調べてみました。ちょうど私の両親もその世代なので、地方に住んでいた父と都市部に住んでいた母の食生活も取り入れながら解説します。

「昔の和食ってどんな食事だったのかな?」と疑問に思っている若い人たちにおすすめの記事です。

昭和30年代の和食は健康的か?

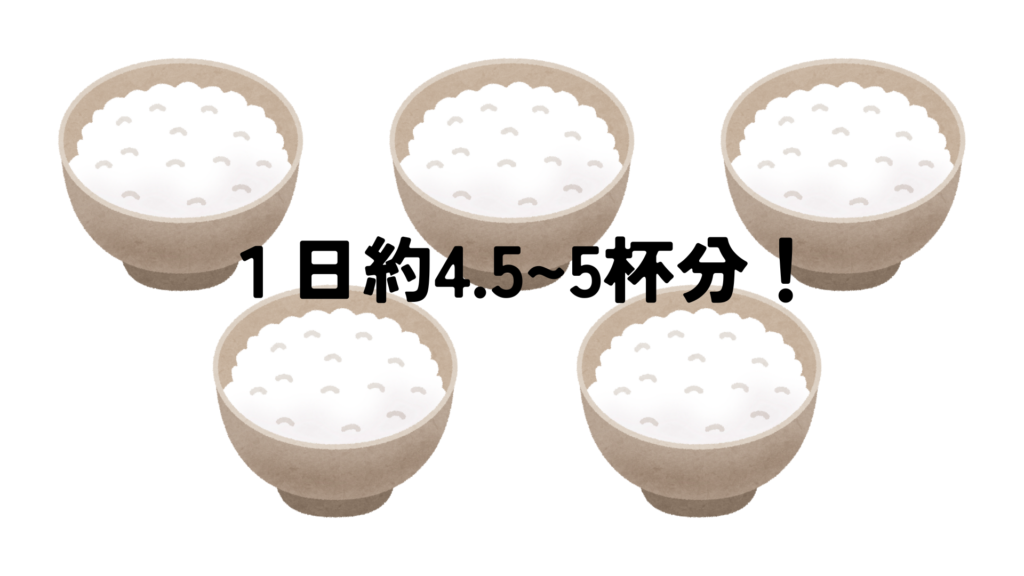

昭和30年代の和食は「米」「野菜」「豆」「芋類」「魚介」を今よりも豊富にとっていたとされます。半面「肉」「乳製品」「油脂」は少なかったようです。

こう言うと、昭和30年代の和食は健康的で素晴らしかったとなりそうですが、おかずが少ない分、少したんぱく質量が不足していたとの報告もあります。

その点で言うと、昭和50年代の「和食+少しだけ洋食」スタイルの方が、より理想的な食習慣だったとの意見もあります。

現代の食事はより洋風化・多国籍化が進み、欧米と同じく生活習慣病が増えてきたということで、昔の和食が見直されています。

次は昭和30年代の和食がどんな食事だったか、具体的に見ていくよ!

献立構成

料理雑誌「栄養と料理」の昭和30年代の献立を調べた論文(※1)によると、献立は二菜献立が29.4%、一汁二菜献立が22.7%とのことで、二菜献立が多く、次に多いのが一汁二菜献立だったようです。

二菜献立とは?

二菜献立というのは、ご飯のおかずが二つという献立のことで、以下のようなイメージです。

一汁二菜献立とは?

最近では一汁二菜献立が一般的にバランスが良いとされています。昭和30年代よりも、昭和50年代の方が一汁二菜献立が増え、22.7%→46.5%と増えています。

一汁二菜献立は、上記の二菜献立に汁ものが一つ追加された献立で、以下のようなイメージです。

主食はご飯が中心

明治・大正時代から洋食文化は日本に入ってきていましたので、パンがなかったわけではありませんが、主食の中心はやはりご飯でした。

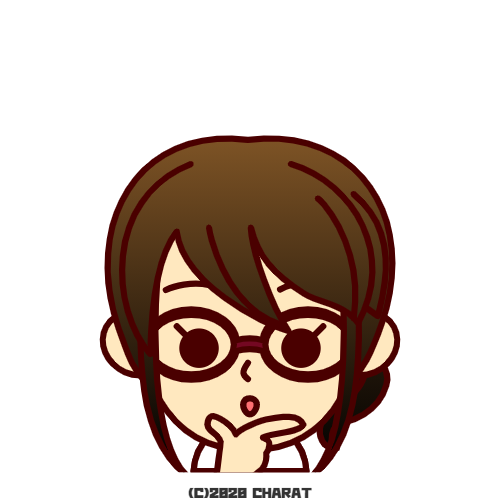

食べていたご飯の量は、農林水産省の「数字で学ぶ日本の食料」Webページによると、年間1人につき111.7kgの米を食べていたようです。

これを1日当たりで計算すると、1日白米306gとなり、米量を炊いたご飯量に直すと、炊飯前の白米 306g を 炊いたご飯の量 に換算すると 約670~730g になります。

これはお茶碗1杯(約150g)とすると、約4.5~5杯分 です。

パンは給食で出されていた

パン食は昼の学校給食に多く見られました。戦後の食糧難の時代、アメリカからの小麦配給によりパンを主食とした献立が出され、それが継続されていたからです。

私の両親はこの年代ですが、学校給食というと脱脂粉乳が思い出されるようで。あれは本当にまずかったと振り返ります。途中からパンも加わった給食になったのだそう。

小麦を売り込みたかったアメリカの思惑通り(?)、私の両親世代はパンが大好きな人が多いように思います。そしてその親世代のもとで育った私世代(1980年代生まれ)もパン好き多いですよね。

ちなみに余談ですが、私の小学校の給食もほぼ100%パンでした。ボソボソしたパンが好きではなく、食べずにこっそり手提げに入れて貯めていたら、青カビだらけになっていたという苦い思い出があります…

主菜は天ぷら・魚の塩焼き・照り焼きが多かった

料理雑誌「栄養と料理」の昭和30年代の献立を調べた論文(※1)によると、おかずで多かったのは「天ぷら」「魚の塩焼き」「魚の照り焼き」だったとのことです。

料理雑誌なので目先の変わったもの、魅力的なものが載っていたと思います。なので、天ぷらが最も多かったようですが、私の両親の話では「魚の塩焼き」とか「魚の干物」が多かったようです。

論文にも、50年代と比較しても30年代の食事は「魚介」「卵」「豆」が多かったとありました。

肉はほとんど出てこなかったようで、地方に住んでいた父は特に顕著でした。また、魚も毎食出ていたわけではなく、たまに登場していたとのこと。

都市部に住んでいた母は魚と言えばサバだったそう。そしてよく登場したのは近所で買ってきたコロッケで、ほとんど100%じゃが芋、肉はほぼ入っていなかったと言っています。

以前読んだ本では、戦前(昭和20年以前)の日本の食事の例として「干した鰯を4日間かけて食べた」という記述がありました。これは、貧乏だからというわけではなく、それが普通の庶民の食事だったということです。鶏肉も、お祭りの時だけのご馳走だったという話を聞いたことがあります。

その時代からすると、昭和30年代は魚介類の摂取量が増えて、たんぱく質摂取量も戦前より増えました。

農林水産省の「数字で学ぶ日本の食料」Webページによると、畜産物(肉類)は年間一人当たり9.2kgとなっており、一日当たり25g。

25gというと豚もも薄切り肉1枚の重さ。いかに肉が貴重だったかが分かります。

副菜は「お浸し」「粉ふき芋」「サラダ」

料理雑誌「栄養と料理」の昭和30年代の献立を調べた論文(※1)によると、副菜で多かったのは「お浸し」「粉ふき芋」「サラダ」だったとのことです。

確かに私の母も、キャベツの千切りがよく出たと言っていました。(サラダ?)祖母は家で毎日働いていたので、あまり食事作りに時間が割けなかったようです。

農家出身の父は、とにかく毎日野菜たっぷりの具だくさん汁が出たそうです。農家の祖母も毎日とても忙しいのですが、野菜はたっぷり手に入るので囲炉裏で大きな鍋にどんどん野菜を入れて汁を作っていたそう。

おやつはさつま芋ばかりで、(私はうらやましいですが)飽きるほど食べたから今はあまり食べたくないと言います。とっても健康的ですけどね。

仕事で上京した父は、初めて食べるシュークリームと紅茶に驚き、「世の中にはこんなにおいしいものがあったのか」と思ったのだそうです。

とにかく、副菜はシンプルだったことが伺えます。50年代と比較して、30年代の食事は「野菜」「芋類」が多かったと論文にもありました。

まとめ

昔の和食というのがどういう食事なのか、昭和30年代(1955年頃)の食事を見てみました。

分かったことは

●主食はご飯が中心

●献立は二菜献立が最も多く、一汁二菜献立が次いで多い

●主菜としては魚料理、豆料理が多く、それも毎食必ず出たわけではない

肉料理はまれ

●副菜として野菜、芋料理が多く、シンプルな献立

このような特徴がありました。

加工品だらけの現代の食事とは違い、素材そのものを味わう料理が多いですね。それが健康食につながるヒントでもあります。

今のお母さんは料理のレパートリーを増やそうと頑張る人が多いですが、それよりも、シンプル・簡単で良いので、素材が見える料理を用意する方が健康的なのではと思いました。

健康食とは何か、和食とはどんなものかを考える一助となれば幸いです。

※1 根拠とした論文:昭和30年代前半の「栄養と料理」に掲載された夕食献立の献立構成と料理の特徴ー昭和50年代との比較ー 森久瞳他 日本家政学会誌 Vol.74 No.7 394~404(2023)